近期,英国贝尔法斯特女王大学的Ryan F. Donnelly教授和大连民族大学的张树彪教授在《Journal of Controlled Release》期刊2021年第335期上发表了题为“Microneedles for gene and drug delivery in skin cancer therapy”的综述文章,被选为该期封面文章。

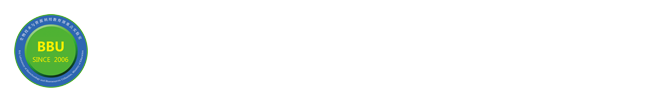

在癌症的治疗中,包括基因或药物在内的纳米系统通常通过静脉注射或者口服给药。然而,这使得纳米系统在体内循环后很难到达皮肤,因此对皮肤癌的治疗效果十分有限。在过去30年中,微针作为一种新型透皮递送方法,在刺穿皮肤时可以绕过皮肤屏障(角质层)进入皮肤微循环,实现药物和基因的递送。与传统方法相比,微针递送药物和基因时具有明显的优势,包括:简单、安全、无痛、易于转运基因(如DNA、siRNA)和大分子药物(包括蛋白质和抗体),且具有良好的重复性。

此外,将光热疗法等其他治疗策略与微针递送基因和药物相结合,也有望提高对皮肤癌的治疗效果。因此,本文综述了近年来微针在递送基因和药物方面的研究进展,并重点介绍了微针在治疗皮肤癌中的表现。

图1. 在皮肤癌治疗中微针辅助基因和药物传递的原理图

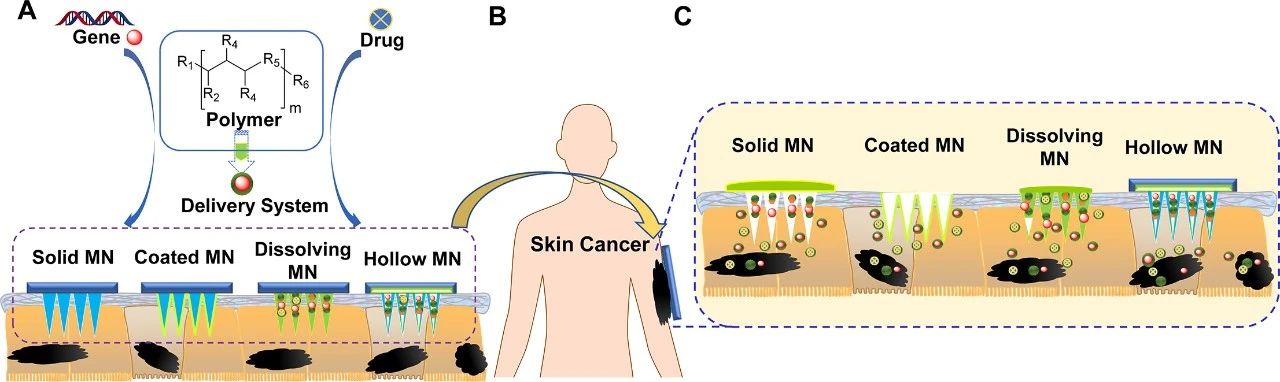

将核酸包裹在纳米系统(如聚合物、脂质体、细胞穿透肽和纳米粒)中,以制造新型的微针用于基因传递,似乎是一种非常有效的治疗皮肤癌的方法。目前已经制备了大量不同类型的微针以递送各种核酸,如质粒DNA(pDNA),siRNA(小干扰RNA)和寡核苷酸等,用于多种不同的治疗策略。将这些含核酸的微针插入皮肤后,可以有效穿透角质层屏障,在体内溶解核酸外表面的保护层后,将核酸释放到目标组织中。

使用微针穿透角质层屏障递送pDNA和DNA疫苗治疗皮肤癌的研究已经取得了一定程度的成功。除了DNA疫苗和pDNA,siRNA可以与阳离子脂质体、阳离子纳米凝胶或阳离子聚合物等纳米系统偶联,来增强其生物降解性和生物相容性,进而使用微针递送以实现有效的基因沉默。目前,siRNA已经广泛地与微针相结合以促进其在癌症治疗中的选择性和皮肤通透性。

图2. 微针辅助递送pDNA示意图。使用硅微针预处理后,载pDNA的凝胶、液体或乳膏通过皮肤残留的毛孔扩散

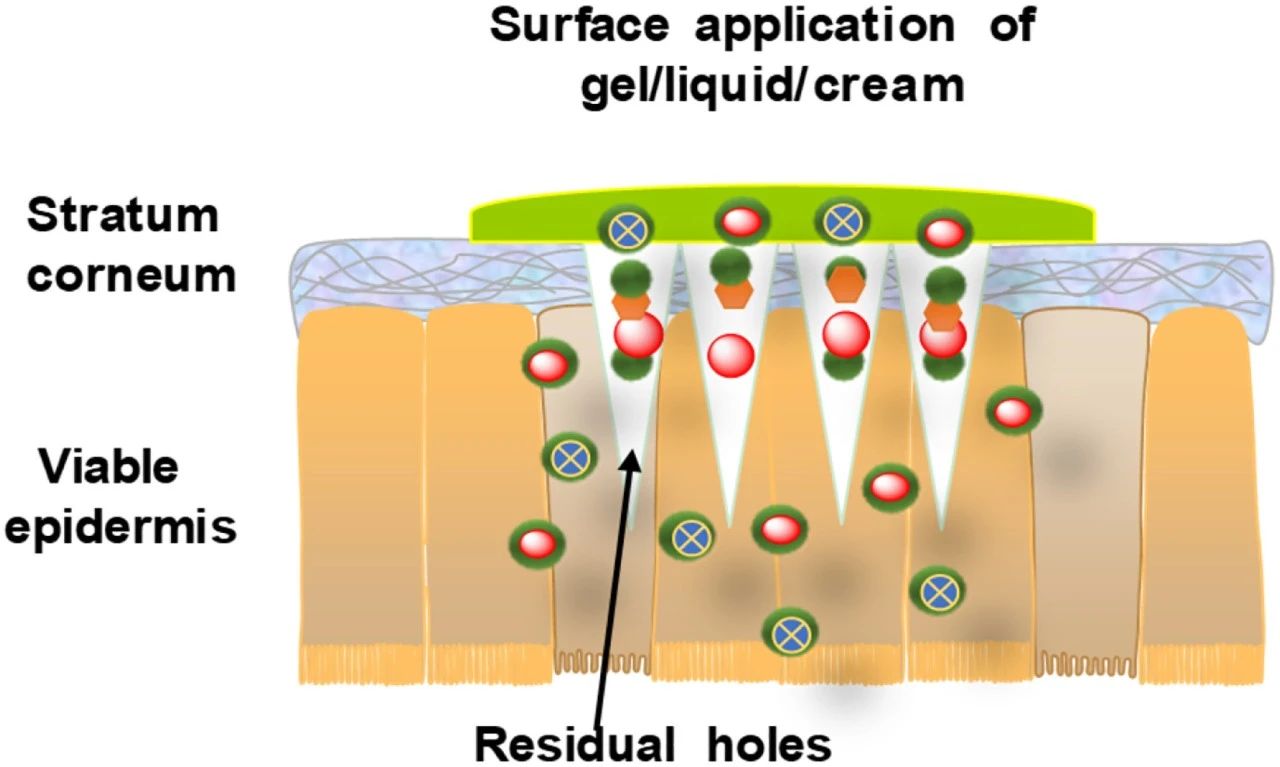

在药物递送方面,微针有望成为一种微创给药方式,通过刺穿角质层提高给药效率。传统的小分子药物和新型的大分子药物等各种药物被封装在纳米体系中,用于制备不同类型的微针进行给药。

使用微针进行小分子药物的经皮或皮内递送可以提高其疾病诊疗的效果和生物利用度。而对于抗体等大分子药物,使用微针不仅可以提高药物的生物利用度和稳定性,而且还能避免传统注射给药存在的患者恐针、疼痛、静脉炎、半衰期短和注射抗体可能存在的免疫反应等问题。此外,该方法能使药物迅速发挥作用,并有可持续给药的特点,以减少重复给药。

图3. 用于治疗皮肤癌的可生物降解HAMN贴片示意图。(A) 生物可降解HAMN贴片递送αPD1基右旋糖酐NPs的应用示意图;(B) αPD1通过激活免疫系统抑制PD-1,进而杀死皮肤癌细胞;(C)治疗组和对照组小鼠在40天内的量化肿瘤信号和(D)存活率

但微针在临床治疗皮肤癌上的应用仍存在不足。微针辅助基因或药物递送的缺点是基因的稳定性差和转染效率低,某些药物具有杀死正常细胞的高毒性,同时还不能靶向肿瘤细胞。此外,在工业规模上制备微针仍有重大障碍,因为制备微针的步骤较多。还有,许多微针只能应用于正常皮肤。然而,常见的皮肤类型如鳞状细胞癌、基底细胞癌和黑色素瘤具有不同的组织结构和位置,这对微针的使用也提出了独特的挑战。

为了将来的应用,更多的生物可降解材料被用于制备各种治疗制剂,以增加有效载荷的稳定性和传递效率,并减少有效载荷的副作用。微针辅助基因与药物传递相结合,可以实现皮肤癌的协同治疗,也可以克服它们各自的障碍。

此外,微针给患者、医院、企业和机构带来的实质性好处可能超过了扩大行业规模的初始成本。因此,在不久的将来,将会有大量的公司开发微针。此外,微针应用设备(如微流控设备)的进一步研究,微针的设计,以及将新的纳米材料和集上述所有功能于一体的优化配方,将改变临床常见皮肤病的治疗效果。

Volume335, 10 July 2021, Pages 158-177

https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2021.05.009

Ryan F. Donnelly教授

的研究集中于先进的聚合物药物递送系统的设计和理化特性研究,用于经皮和外用药物传递,着重于改善患者的治疗结果。他的生物粘附贴片设计成功地应用于光动力疗法,治疗了超过100名肿瘤性和发育不良妇科疾病的患者,该专利随后获得了批准。目前,Ryan F.Donnelly教授的研究重点是新型聚合物微针,用于经皮给药“难以递送”的药物,以及皮内递送疫苗和光敏剂。

张树彪教授

的研究方向为基因和药物载体及输送技术、表面活性剂化学及应用。正在主持国家自然科学基金项目1项。已主持完成863子课题1项、国家自然科学基金项目3项、教育部新世纪优秀人才支持计划项目和省教育厅项目的研究,主持完成国际合作项目1项和横向课题7项。共发表论文100余篇,SCI收录50余篇,EI收录20余篇,总被他引2000余次,有高被引论文2篇。在国内外学术会议上受邀做报告16次,受邀编写外文专著1部。获得授权中国发明专利5项、美国发明专利3项,共获得包括辽宁省自然科学奖在内的省、市级奖励10余项。先后承担了“物理化学”、“胶体与界面化学”等课程的教学任务。为辽宁省“物理化学”精品资源共享课负责人,正在主持省部级教改项目3项,发表教改论文10余篇,主持编写教材1部。